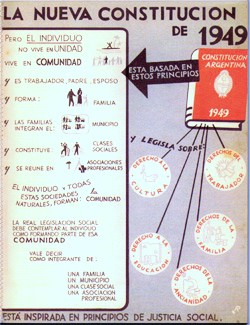

(1) La Reforma Constitucional de 1949

La reforma constitucional de 1949 representa un verdadero punto de inflexión en la historia del Peronismo. Para los unos y los otros. Desde el flanco nacional y popular se forjó un instrumento estratégico vital para la Liberación Nacional y Social de los argentinos. Y, en la vereda de enfrente, el enemigo también lo entendió así. La ruptura se profundizó, entonces, hasta lo definitivo.

Duración:

37 segundos |

|

Suscripción popular al petitorio para pedir la incorporación de los derechos del trabajador a la Constitución Nacional. |

|

Es por ello que la historia es difícil de relatar sin acudir, simultáneamente, al análisis político. Vale la pena comenzar, pues, con una reflexión general, como marco interpretativo de lo que intentaremos desarrollar. En 1943, nuestro país cumplía 133 años de vida independiente (al menos, en lo políticoformal), y las dos terceras partes de ese lapso habían transcurrido bajo un único y continuado esquema político: el liberalismo.

Preguntarse cómo se fundamentó ese proyecto, que, incluso, resistió la incursión popular de Hipólito Yrigoyen en el gobierno, en qué se basaba su poder, y cuál fue su estrategia de construcción, resulta más que trascendente para implementar los planes de su destrucción a manos del proyecto reivindicativo de la Nación y su pueblo. El intento de sintetizar las respuestas puede resumirse en tres etapas, cumplidas sucesiva o simultáneamente, a saber: a) – La toma del poder por la fuerza (Caseros, 1852), b) – Instrumentación de la política desde el poder (generación del ’80), c) – Institucionalización del proyecto y de esa política (Constitución de 1853).

Duración:

2:30 minutos |

|

Legislación laboral en la nueva Constitución. Relato de Juan Perón. |

|

En efecto, el derrocamiento —con la alianza de los imperiales de turno— del gobierno nacional y popular de Don Juan Manuel de Rosas, la imposición a sangre y fuego de la política liberal (el “Chacho” Peñaloza y Felipe Varela son trágicos testigos de ello), y el privilegiar el programa disfrazándolo de Ley Fundamental, formaron la trama sustancial del predominio prolongado del liberalismo.

Figura 2:

Evita junto a María Elena de Mercante, Ercilia Vidal de Gache Pirán y Georgina Acevedo de Cámpora oran en la Catedral de Buenos Aires por el éxito de las sesiones de la Convención Constituyente.

Perón era, básicamente, un estratega. No representaba a un político común, porque éstos resultaban —y en su mayoría siguen siéndolo— “seres tácticos”, en tanto tratan de responder a la coyuntura, luchan por construir el poder desde la política, se mueven en el marco de los acontecimientos cotidianos para superarlos en el momento y sobrevivir con su esquema de ideas. Perón, como buen profesor de estrategia militar estaba acostumbrado a meditar sobre fuerzas, recursos, metodologías y, fundamentalmente, resultados.

Así, se percata de la política continuada del esquema liberal, y de su exitosa metodología a nivel de resultados. Entonces decide desarrollar ese método, que el enemigo sabe, por propia experiencia, que es exitoso. Su política se desenvuelve, a partir de la Revolución del 4 de junio de 1943 —prácticamente incruenta— desde el poder, y su proyecto se institucionaliza en la Reforma de 1949.

Figura 3:

Doctor Arturo Sampay, uno de los principales responsables de la Reforma Constitucional de 1949.

Es allí donde el liberalismo decide su caída. Este, y no otro, es el verdadero punto de ruptura, porque esta Reforma Constitucional reflejaba dos cosas, igualmente peligrosas para el liberalismo: la imposibilidad de reabsorber, asimilar, al Peronismo (como lo había hecho con el interregno de Yrigoyen; aunque luego intentará hacerlo infiltrando a cierta dirigencia), y, por otra parte, la voluntad de Perón de construir la Nación Peronista, que duraría el suficiente tiempo histórico para marcar la tumba del país liberal.

El proyecto de la Nación Peronista

La historia no se construye en base a meros marcos normativos. En todo caso, éstos suelen ser una consecuencia de los procesos desencadenados por las fuerzas sociales actuantes, y, en la medida que responden a los logros obtenidos por ellas, adquieren su carácter trascendente. La voluntad de los pueblos es la única verdad realizadora de la historia. “Se hace camino al andar”, como sostuviera el poeta, y éste es un principio, quizás más válido para las comunidades que para el individuo aislado. Su corolario es una afirmación que equivale a toda una biblioteca de filosofía: “la única verdad es la realidad”.

Frente a esa realidad se yerguen dos posturas igualmente distorsionantes. La primera supone que la imposición de moldes vacíos de contenido popular, pero apoyados en la fuerza que detentan pequeños grupos, puede cambiar el rumbo de la historia, adaptándola a los desvaríos propios de la soberbia y el mesianismo. La otra pretende, por medios “científicos”, poseer el libreto del futuro, una evolución trazada inexorablemente, que va indicando cómo sucederá todo, cualquiera sea la acción que se desempeñe en el presente: bastará consultar los “libros mágicos” para conocer cómo actuar con la mayor “racionalidad” en cada momento.

Ambas posturas determinan que la realidad juegue con ellas al “gato y el ratón”. Papeles vacíos de contenido y “sesudos” tratados suelen ser sepultados por los acontecimientos humanos, y algún día servirán para el desarrollo de ciencias tan importantes como la “arqueología bibliotecaria”. En el medio, quedan registradas aquellas institucionalizaciones de los proyectos impulsados por el pueblo. Esta es la característica que distingue a la Reforma Constitucional de 1949, en la cual el Peronismo volcó su experiencia revolucionaria y su concepción —hecha ya carne en las masas populares— de una Nación Justa, Libre y Soberana.

Figura 5:

En las sesiones de 1949 haría sus primeras armas un joven constitucionalista santafesino: Italo Argentino Luder.

La Reforma del ’49 constituye, por su origen y contenido, la base doctrinaria de la Nación Peronista. Su eje primordial consiste en la fundamentación de una nueva democracia: la de las masas populares. En contraposición a la concepción elitista liberal de democracia política para pocos (para la “intelligentzia” al servicio del imperio), la Carta Magna sancionada en 1949 propone una amplia soberanía popular tanto en lo político como en lo social, económico y cultural, único reaseguro para la sólida construcción de una Patria Socialmente Justa, Económicamente Libre y Políticamente Soberana.

No nace aisladamente, sino en medio de una serie de realizaciones ya cumplidas, y de otras vías de ejecución. De ahí la inutilidad de considerarla fuera de su “hábitat” histórico. Es una etapa de un proceso revolucionario, y de ninguna manera un “invento” descabellado para perpetuarse en el poder como la oligarquía liberal se encargó de presentarla. En todo caso, el poder se requería —y también su permanencia— para concretar el proyecto de la transformación definitiva de un país dependiente en una Nación liberada.