(2) El pueblo al poder; síntesis del Peronismo

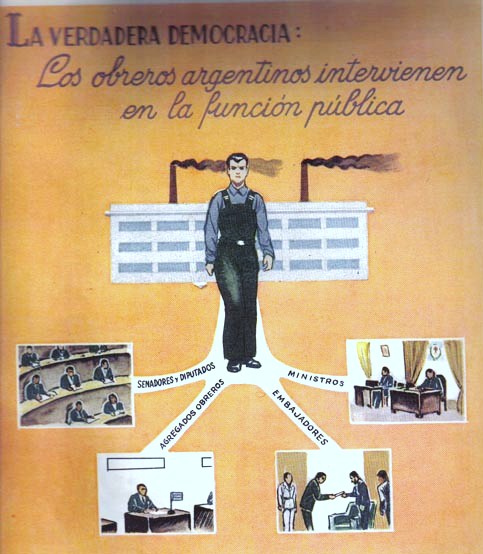

Antes de entrar en el análisis pormenorizado de la Reforma Constitucional de 1949 —y de sus circunstancias históricas específicas—, vale la pena puntualizar algunas referencias a los elementos antecesores y necesarios para encararla, fundamentalmente los relativos al principio básico de la Revolución Peronista: la estructuración de una nueva democracia, la de las masas populares.

Figura 7:

José Figuerola. “Cuando en 1949 se reformó la Constitución de 1853, el nuevo cuerpo legal justicialista preveía que los ministros tenían que ser argentinos. Y como él no era argentino nativo, no pudo seguir siendo ministro secretario técnico”.

J. D. P.

Si buscáramos el nudo básico del irreconciliable enfrentamiento del liberalismo con la Doctrina Justicialista, encontraríamos muchas pautas que nos llevarían a explotar determinadas alternativas en lo económico y social; pero hurgando en ellas, siempre se arribaría a un núcleo central: la cuestión del poder político, detentado por el privilegio con careta “democrática”, o en manos del pueblo.

Figura 20:

El Presidente Perón votando el 5 de diciembre de 1948, en las

elecciones de convencionales constituyentes.

Y es que lo obtenido por el Peronismo en ese terreno significó cambios irreversibles, un camino imposible de desandar para la propuesta oligárquicaimperialista, y sus defensores. Porque es cierto que la reacción puede anular, por ejemplo, conquistas sociales (como lo ha hecho, por otra parte), o desmantelar el aparato de la intervención estatal en los sectores básicos de la economía, o entronizar a los monopolios internacionales en el comercio exterior, o entregar las fuentes de energía a las multinacionales, o proscribir corrientes políticas y/o candidatos, etc.; todo ello podrá hacerlo, con mayor o menor éxito, manteniéndolo por más o menos tiempo, pero, en cambio, no le será posible —porque la Historia y la conciencia de los pueblos ya no lo permiten— llevar a cabo actos tendientes a reducir la base democrática, como quitar el voto femenino o la representatividad política a los ciudadanos de determinadas regiones del país. Es como si alguien, en el mundo, anunciase el propósito de retornar a la esclavitud; sería absolutamente imposible que la conciencia universal tolerar siquiera la enunciación de semejante finalidad. Es por eso que los intereses que lo pretenden —que existen, y no son, precisamente, pocos—, deben recurrir a ciertos artilugios y específicas estratagemas que disfracen sus verdaderos objetivos.

Figura 8:

Por primera vez los derechos de la ancianidad fueron incorporados

a la Carta Magna. Juan Perón (abajo) felicita a su esposa en el acto de

proclamación de los derechos de la ancianidad

Y bien, una sola cifra será elocuente para establecer esa instalación de una nueva democracia hecha por el Peronismo. En 1946, cuando Perón fue elegido por mayoría absoluta, Presidente de la Nación, por primera vez, contaba con el derecho al voto poco más del 20% de los habitantes del país; es decir, se pronunciaba, por ley menos de uno de cada cuatro argentinos. El padrón de aquella elección era de 3.405.173 ciudadanos habilitados para sufragar, en tanto la población (el Censo Nacional de 1947 arrojaría 15.893.827 habitantes) podía calcularse, de acuerdo a la interpolación entre censos y a la tasa de crecimiento estimada, en, aproximadamente, 15.350.000 personas. El porcentaje de los empadronados era de 22,2%. Cuando el gobierno peronista fue derrocado por la contrarrevolución oligárquica de 1955, votaban más de tres de cada cinco habitantes: arriba del 60%.

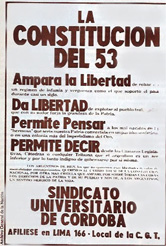

Figura 09:

Ante la fuerza revolucionaria del peronismo, la comunidad se animó a criticar el hasta entonces fetiche intocable de la Constitución de 1853.

¿Cómo se logró esto? ¿De qué manera fue posible ampliar tan explosivamente la base decisoria de la democracia argentina? Brevemente podemos citar —de una enumeración que sería mucho más extensa— algunos hitos; mientras otros los analizaremos en relación a particulares artículos de la Reforma de 1949:

—Ley 13.010, del 9 de septiembre de 1947 (promulgada el 23 de ese mes),

concediendo el voto femenino;

Duración:

1:00 minuto |

|

Votación en las elecciones de convencionales constituyentes del 5 de diciembre de 1948. El Presidente Perón jura la nueva Constitución. |

|

—Provincialización de Territorios Nacionales, donde no se votaba por no ser Distritos Electorales; leyes 14.037, del 20 de julio de 1951 (provincialización de La Pampa y Chaco), 14.294, del 10 de diciembre de 1953 (provincialización de Misiones), 14.408, del 28 de junio de 1955 (provincialización de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz; Tierra del Fuego y los territorios insulares formaban, con Santa Cruz, la provincia de la Patagonia). No quedaban territorios Nacionales a la caída del gobierno peronista en 1955, el único que existe hoy día (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) fue creado en marzo de 1957, segregándolos de la hasta entonces provincia de la Patagonia;

—Ley 13.012, del 10 de septiembre de 1947, otorga el voto a los suboficiales del Ejército, negado por la ley Sáenz Peña;

—Ley 14.032, del 16 de julio de 1951; establecimiento de una reglamentación completa del acto eleccionario, desde la confección de padrones hasta la proclamación de candidatos electos (conformación del Cuerpo Electoral de la Nación; actualización automática del Registro de Electores; escrutinio primario en la mesa del comicio; presencia de los fiscales partidarios en el recuento primario; escrutinio definitivo a cargo del Tribunal Electoral, creado al efecto; régimen electoral por circunscripción para la elección de Diputados Nacionales; elección directa de Senadores, Presidente y Vice —según lo establecido por la Reforma Constitucional de 1949—; custodia de los comicios por las Fuerzas Armadas, como se había experimentado en 1946, por primera vez, etc.).

Figura 10:

Como todas las grandes acciones de gobierno, la reforma fue acompañada de una profusa propaganda y de una gran discusión política masiva.

Toda esta legislación, como la contenida en la Reforma del ’49, tendiente a eliminar trabas a la elección directa de los candidatos —unificación de mandatos de Senadores y Diputados, abrogación de rentas e ingresos especiales para acceder a cargos electivos, reelección presidencial (extirpando la proscripción a la voluntad popular impuesta en 1853), derechos políticos de extranjeros nacionalizados automáticamente (salvo expresa manifestación en contrario del beneficiado), posibilidad de los clérigos regulares de ser electos, explicitación del derecho de reunión, etc.—; y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de las asociaciones intermedias (sociales, barriales, etc.); llevó a una estructuración democrática amplia, eficiente, representativa de la voluntad popular, opuesta al criterio “elitista” de la democracia como sustentadora de privilegios de un grupo oligárquico detentador del aparato económico, del monopolio cultural y del poder político.

Figura 11:

El presidente Juan Domingo Perón, en el acto de juramento de la

flamante Constitución de 1949.

Lo asombroso es que quienes se opusieron a la explosión democrática del Peronismo, lo hicieron acusando a éste de dictatorial. Algo que, más que una curiosidad histórica, constituye un ejemplo duro de la parcialidad de los términos y las concepciones. Para la oligarquía liberal, la “democracia” es todo aquello que sustente sus privilegios, en tanto lo que tienda a socavarlos merece el calificativo de “dictadura”. Exactamente al revés de lo que sostiene el pueblo.

Figura 12:

El radical Amílcar Mercader, quien actuó en la Convención Constituyente cuestionando el proceso de convocatoria.

En el ámbito de afianzamiento de la democracia de masas se desarrolla la Reforma Constitucional de 1949. Fue una condición necesaria, para este proyecto que resulta, quizás, la obra más excelsa del Peronismo, la que recogía todo su vigor revolucionario y transformador para establecerlo Ley Fundamental de Una Nación verdaderamente independiente.