5. Más allá de la historia

Saquen a “esos” del escenario

Oscar J. Sbarra Mitre

Es ya conocida —y comprobada históricamente— esa afirmación de que las revoluciones, al igual que el mitológico Saturno, devoran a sus propios hijos. Tal vez, este cuasi axiomático pensamiento pueda comprenderse en un sentido amplio a la luz de circunstancias concretas. Ellas indican cómo las grandes transformaciones de la historia cubren una primera —y, generalmente, ineludible— etapa de confusión primigenia. Algo similar a una “bolsa de gatos”, dicha en el sentido de la coexistencia de alternativas diferentes, y hasta contrapuestas, en el seno de un mismo movimiento político, social y/o militar.

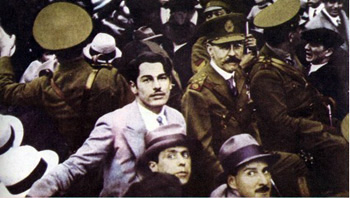

La evolución de la Revolución del 4 de junio de 1943, y su etapa hasta los sucesos de octubre de 1945, resultan un claro ejemplo de lo dicho. Las disidencias internas, que comenzaron en el mismo momento del estallido cívico-militar, prolongándose a lo largo de todo el año 1944 hasta el pico agudo de los sucesos de octubre del ’45, no fueron sino la expresión de, por lo menos, dos maneras encontradas de ver el desenvolvimiento futuro de la acción revolucionaria.

Ambas corrientes ideológicas trascienden lo anecdótico en su enfrentamiento, para fundamentar la novedosa aparición del Peronismo como faceta transformadora en la vida política argentina. Dos son los rasgos que lo diferencian desde un principio. En primer lugar el intento —exitoso, por cierto— de comenzar a contemplar la política y la historia de adentro hacia fuera y no al revés. Ya lo había dicho Don Arturo Jauretche alguna vez —a partir de esa tribuna de doctrina que fue FORJA— “hemos aprendido a dejar de ver el país desde la teoría para comenzar a ver la teoría desde el país”, como explicación acertada de la concepción nacional y popular de aquella agrupación de jóvenes yrigoyenistas.

Y Perón aplicó el principio a través de la práctica cotidiana. Su visión de la Nación no arrancaba de la prolongación de las circunstancias internacionales —fundamentalmente de la contienda interimperialista—, sino de las necesidades e intereses de los argentinos. Es, de alguna manera el germen de la idea tercermundista que luego cuajaría en la Tercera Posición enunciada allá por 1947.

La otra alternativa diferenciadora la constituía el nuevo sentido de lo nacional, imbricado con el protagonismo del Pueblo como receptor y generador permanente de la política y la filosofía revolucionaria. Complemento indispensable de lo arriba apuntado, ya que —como la historia se encargaría de demostrarlo posteriormente— el Tercer Mundo es el único espacio político-ideológico donde lo nacional carece de significación si no está articulado con lo popular, en el marco de un único proyecto: el de la Liberación Nacional y Social.

Enfrente estaban los otros. Las viejas fórmulas de la Argentina como apéndice —la mayor parte de las veces, insignificante— de las disputas externas por el acrecentamiento de las esferas de influencia imperiales. Una expresión concreta de la dependencia cultural y el coloniaje ideológico. Aún para aquellos que se reivindicaban enemigos acérrimos de una forma de dominio foráneo, porque se autoerigían en defensores a ultranza de otra.

Por eso la supuesta “traición” del rompimiento con el “eje”, a principios del ’45, por el gobierno del cual Perón era Vicepresidente, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión. No podían entender el neutralismo sino como defensa de un proyecto imperial determinado, y no como forma adecuada de preservar los objetivos y fines propios de la Nación Argentina y de su pueblo.

Eran, por supuesto, los remanentes de aquel nacionalismo elitista de los años ’30. Ese de la “Legión Cívica”, con inocultables conexiones oligárquicas —si bien de la vertiente no liberal—, caracterizada por su profundo temor, y su enorme desconfianza, hacia las manifestaciones populares.

El “nacionalismo” que no entendió a Yrigoyen y su defensa del patrimonio y la dignidad de la Patria, y, como era natural, terminó no comprendiendo a Perón y su proyecto de reivindicación nacional y social. El ciclo que une 1930 con 1955 marca el inexorable ocaso de quienes siempre se equivocaron —porque nunca entendieron que la verdad está en el pueblo— y terminaron jugando para el enemigo que decían (o declaraban) combatir.

Y en el medio el Ejército. Unas Fuerzas Armadas que incurrieron en el peor error: dudar en el momento decisivo. En él se guiaron por su ancestral miedo a lo popular. “¡Cuidado con ‘esos’ arriba del escenario y queriendo protagonizar!”, pensaron, y se colocaron enfrente de Perón. No fueron todos, hubo excepciones, pero se requería que las Fuerzas Armadas, como conjunto, integraran el proyecto de Liberación.

Esta defección inicial prolongaría su deletérea influencia para eclosionar en 1955.

En 1945, sin embargo, triunfó el Pueblo. Se había ganado el “primer round” en la histórica Plaza de Mayo, aquel primaveral día de octubre del ’45. Después se ganaron otros y se perdieron algunos. La pelea no tiene aún definición, pero su resultado ya se presiente.