(3) Una secuencia histórica

“Declárase necesaria la revisión y reforma de la Constitución Nacional, a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación”, rezaba el artículo primero de la Ley Nº13.233, sancionada el 27 de agosto de 1948, y promulgada el 3 de septiembre del mismo año.

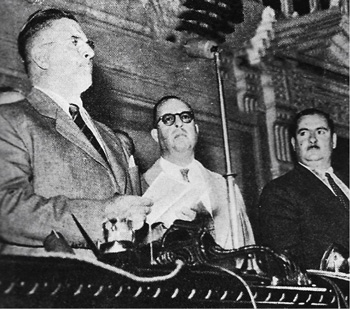

Discurso del Presidente Perón ante

la Asamblea Constituyente Reformadora.

27 de Enero de 1949.

Dercargar PDF

La propuesta revolucionaria de basar en la Ley Suprema el proyecto liberador del Peronismo quedaría reafirmada por el propio Presidente, cuando en su discurso del 3 de septiembre de 1948 —al promulgarse la Ley 13.233— desde la Casa de Gobierno, sostenía: “La Constitución es un instrumento fundamental de la República, y de acuerdo con sus dictados ha de estructurarse un nuevo orden de cosas y han de consolidarse la revolución y los postulados que sostuvimos”.

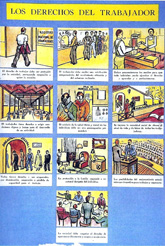

Figura 13:

Propaganda oficial sobre la inclusión de los Derechos de la Ancianidad en la Constitución Nacional.

Pocos días después se reglamentaba la Convocatoria de convencionales constituyentes, que se realizaría juntamente con las elecciones de Diputados Nacionales “por las vacantes extraordinarias que existan a la fecha de la convocatoria y la de electores de Senador por la Capital Federal para la próxima renovación de 1949”, como lo establecía el artículo cuarto de la Ley 13.262, de Convocatoria, sancionada el 20.09.48, y promulgada por Decreto Nº 28.743 del 23.09.48. Otro Decreto, el Nº 29.196/48, firmado, como el anterior, por Perón y Borlenghi (Ministro del Interior), fijaba el 5 de diciembre de 1948 como fecha de las elecciones.

Figura 14:

La desocupación y la caída del salario real pasaban a ser inconstitucionales a partir de la inclusión de los Derechos del Trabajador.

Estaba en marcha así, lo que resultaría el más trascendente y revolucionario proyecto reformulador de las estructuras políticas, sociales y económicas en la historia argentina.

Un basamento jurídico para afianzar la transformación que el Peronismo ya había iniciado.

La seriedad de una política

La propaganda liberal —directa heredera de aquella premisa goebbelsiana de que la calumnia finalmente deja réditos—, se encargó de denigrar una obra profunda, respaldada por una de las investigaciones más severas y amplias que se recuerdan en el campo jurídico-social en nuestro país, atribuyéndole el carácter de disfraz del solo propósito de propender a la reelección presidencial.

Figura 15:

Ricardo Rojas, quien dictaminó como presidente del bloque radical, que sus legisladores estaban autorizados a jurar la nueva Constitución.

Algunos datos relativos a los trabajos previos resultan particularmente significativos. Así, por ejemplo, el estudio encargado por el propio General Perón al Secretario de Asuntos Técnicos José Figuerola, quien, tras una exhaustiva labor estadística —similar en magnitud a las tareas que el mismo Figuerola había realizado con el Primer Plan Quinquenal en 1946, y con el IV Censo Nacional de 1947—, confeccionó un tomo comparativo, artículo por artículo, de la Constitución vigente y el anteproyecto de Reforma, con tres anexos de 500 páginas, donde se detallaban todos los antecedentes parlamentarios, las constituciones extranjeras consultadas y su clasificación por tópicos, además de la doctrina sobre el proyecto transformador contenida en los distintos discursos y las varias disertaciones “ad-hoc” del Presidente de la Nación.

| 16 de marzo de 1949. El Coronel Mercante

toma juramento al Presidente Juan Perón. |

Audio | |

Todo el material pudo ser ordenado y archivado en 105.000 fichas —en las que se incluían, también, las numerosas sugerencias hechas llegar por los distintos ministerios—, y puesto a disposición de quien quisiera consultarlo.

El análisis comparativo alcanzó a las constituciones de 23 países, en un mundo de incipiente descolonización, donde las naciones independientes apenas superaban las cincuenta que el 26 de junio de 1945 habían firmado, en San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas. Estas leyes fundamentales resultaron las de Guatemala (sancionada el 11-03-1945), Costa Rica (07-12-1871), México (01-03-1917), Haití (22-11-1946), Venezuela (05-07-1947), Cuba (05-07-1940), Colombia (05-08-1886), Brasil (18-09-1946), Bolivia (24-11-1945), Italia (27-12-1947), Francia (13-10-1946), España (09-12-1931, Constitución de la República Española), China (01-01-1947), Alemania (11-08-1919, Constitución de Weimar), El Salvador (13-08-1886), Ecuador (31-12-1946), Estados Unidos (17-09-1787), Panamá (01-03-1946), Perú (09-04-1933), Paraguay (10-07-1940), República Dominicana (10-01-1947) y Uruguay (27-03-1938). Las materias objeto de las comparaciones fueron: cultura y arte, derechos individuales, garantías constitucionales, orden público, previsión y asistencia social, propiedad, régimen económico y financiero, régimen familiar, trabajo, enseñanza, régimen presidencial, poder judicial y régimen agrario.

Figura 17:

También los derechos a una niñez feliz, serían garantizados por la Constitución Nacional de 1949.

Se ordenaron cronológicamente y se analizaron 38 proyectos de reforma, arrancando de 1903 (primera ponencia posterior a la reforma aprobada en 1898), hasta el proyecto del Bloque de Diputados Peronistas del 13/14 de agosto de 1948. Los antecedentes se subdividieron en las modificaciones de artículo por artículo, sumando 202 propuestas comparadas y estudiadas por separado.

Figura 18:

José Figuerola, junto a los funcionarios de la secretaría, que colaboraron con la redacción del proyecto.

Al mismo tiempo se realizó una gigantesca encuesta dividida en 16 acápites con 35 preguntas, las que cubrían todos los aspectos susceptibles de revisión de la Carta Magna. Los interrogados, 32 especialistas, fueron: Carlos A. Acevedo, Carlos A. Acosta, Ramón M. Alsina, José Arias, Juan M. Bargalló Cirio, Jorge Bengolea Zapata, Miguel Angel Bercaitz, Máximo I. Gómez Forgués, Carlos Mouchet, Angel C. Berisso, José Canasi, Carlos Cossio, Eduardo R. Elguera, Enrique Jorge, Eduardo J. Laje, Fernando Legón, Ricardo Levene, Ricardo Levene (hijo), Héctor A. Llambías, Jorge J. Llambías, Roberto Martínez Ruiz, Carlos Moyano Llerena, Hernán A. Pessagno, Horacio J. Malbrán, Ramiro Podetti, Marcelo Sánchez Sorondo, Luis M. Seligman Silva, Alfredo Sívori, Mario A. De Tezanos Pinto, Juan A. Villoldo, Carlos Zabala Rodríguez y Alfredo R. Zuanich.

| "...para nosotros, para nuestra posteridad,

y para todos los hombres del mundo... |

Audio

Aviso sobre la Constitución Justicalista |

|

Los principios rectores

Se consultaron los principios doctrinarios justicialistas, a través del examen de 193 antecedentes agrupados en 16 capítulos, provenientes de declaraciones, discursos y conferencias del General Perón, así como disertaciones específicas, sobre el tema, del Coronel Domingo A. Mercante Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que sería luego elegido como convencional y le tocaría presidir la Convención Constituyente de 1949); del Ministerio del Interior, Angel G. Borlenghi; del Ministerio de Justicia, Dr. Belisario Gache Pirán; del Ministerio de Hacienda, Dr. Ramón A. Cereijo; del Ministerio de transportes, Tte. Cnel. Juan F. Castro; y del Ministro de Educación, Dr. Oscar Ivanissevich. Finalmente, todo este material fue impreso en un tomo especial de 237 páginas, editado por la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, en Febrero de 1950. El segundo tomo de la obra (729 páginas), contenía el desarrollo de las sesiones de la Convención Constituyente, un estudio comparativo de la Constitución de 1853 —con sus reformas de 1860, 1866 y 1898— y de la sancionada el 11 de marzo de 1949, así como una guía de correlación entre ambas.

Sin embargo, todo esto no alcanzó a satisfacer —ni podía hacerlo— a los sectores contrarrevolucionarios. Las “críticas” nacidas de la mala fe liberal-oligárquica, siguieron suponiendo que la Reforma de 1949 encubría solamente una triquiñuela política. Aún hoy, a casi cuatro décadas de aquella memorable circunstancia, siguen los denuestos, o, peor todavía, pretende tenderse un manto de olvido sobre la legítima Constitución de los argentinos. Por ejemplo, casi no se registra su mención en los programas oficiales de las facultades de Derecho del país.