(2) Cultura popular y conciencia social

Perón diría en abril de 1951: "nosotros hemos hablado de masas hasta que nos hicimos cargo del gobierno; después hemos hablado de pueblo porque tenemos aspiración de transformar esa masa "mutun ed unans pecus", como decían los romanos, en una organización con una conciencia social y una personalidad social". Hacia mediados de 1943, el coronel Perón se reunió con un grupo de intelectuales argentinos: Leopoldo Marechal, José María Castiñeira de Dios, Hipólito Jesús Paz, Arturo Cancela y otros. Allí propuso una formulación teórica, que sería más adelante la Doctrina Peronista.

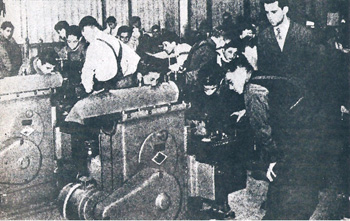

Figura 4:

Una clase en una de las escuelas de perfeccionamiento y orientación profesional, creadas y fomentadas por el gobierno nacional.

Esta primera reunión se realizó en una vieja casona de la calle Piedras, y al esbozar su doctrina, el Coronel Perón planteó el problema de la cultura como el eje axiomático alrededor del cual se mueven los factores políticos, sociales y económicos de una nación: si el eje falla la rueda no anda. Aquel fértil contacto humano estaba dispuesto a dimensionar nuestra nación sin las influencias de los imperialismos de turno. No tardaron en sumarse quienes de acuerdo con sus áreas de conocimiento, fueron constituyendo grupos para colaborar con los objetivos propuestos; y cuando Perón resuelve llegar al poder mediante el sufragio popular, forman el Comité pro-candidatura del Coronel Juan Domingo Perón.

Figura 5:

Frente de la escuela Nacional Normal Mixta "17 de octubre", construida por el gobierno justicialista.

No fueron nada difíciles, y mucho menos complicadas los manejos para unificar aquella pluralidad, pero sí lo fue sobrellevar la carga de los ultra liberales, que desde el comienzo motorizaron una dinámica de enfrentamiento como si se tratara de enemigos y no de connacionales. La campaña pro-candidatura del coronel Perón se realizó con medios muy humildes, como ya hemos visto. Así carbonilla en las paredes, concentraciones populares y espacios radiales para los cuales Leopoldo Marechal escribió veinte monólogos humorísticos. En el plano cultural dos características generales definen al gobierno peronista que se inicia en 1946: el primero de ellos es que no se basa en una doctrina del estado tendiente a una adecuación del hombre a sus intereses, sino de una doctrina del hombre a la que se adecua el estado para servir al hombre.

Figura 6:

Momento del clásico reparto del "vaso de leche" en una escuela primaria del barrio de la Boca.

Esto significa que la revolución peronista se asienta en un punto de partida verdaderamente humano, se basa sobre valores reales y eternos.

El segundo carácter distintivo es que se trabaja sobre un conocimiento integral del hombre, su naturaleza corporal y su naturaleza espiritual.

Duración: 1 minuto |

|

Hogares Escuelas y jardines de Infantes, comedores escolares y estudiantiles, colonia de vacaciones. |

|

La obra de la justicia social no solo le restituye la dignidad del cuerpo mediante nuevas formas de vida, sino también el decoro de criatura espiritual, mediante su participación en la cultura y acceso a las formas intelectuales que le faciliten la comprensión de su destino trascendente. Solo así puede comprenderse la creación de escuelas en una proporción de 51 % mayor de las que había, Universidades Obreras, Escuela Nacional de Danza Folklórica, bases de tecnología nuclear, ciudades universitarias y estudiantiles modelo, escuelas rurales y de frontera.

Se otorga, entonces, el derecho a educarse a todos.

Figura 7:

La fotografía del Archivo General de la Nación ilustra el instante en que el presidente Perón entrega una distinción a un aprendiz, alumno de una escuela-fábrica.

Intelectuales y Pueblo

La transformación cultural que el peronismo impuso a la argentina fue, en gran parte, por el conjunto de voces auténticas que se sumaron a la prédica del General Perón.

Figura 8:

Otro aspecto de una de las escuelas de capacitación profesional. para el perfeccionamiento de obreros calificados.

Hablamos anteriormente de una reunión con intelectuales llevada a cabo por Perón hacia mediados de 1943. Mencionamos algunos de ellos. Es que en los primeros momentos, de predominio fáctico de lo social y económico, fueron pocos los que llegaron a comprender de qué se trataba el cambio que el peronismo propugnaba.

Esto se puede comprender mejor si tenemos en cuenta las palabras de don Arturo Jauretche cuando comentó que en la época anterior a 1945, la inteligencia que habitaba nuestro país "pertenecía in toto a la argentina colonial".

Figura 9:

Gustavo Martinez Zuviría -Hugo Wast- ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.

Entre quienes se sumaron con todo su bagaje intelectual al Movimiento Nacional, debemos mencionar a: Manuel Ugarte, NimioAnquín, Carlos Astrada, Raúl Scalabrini Ortiz, José Imbelloni, Homero M. Guglielmini, Alberto Baldrich, Ernesto Palacio, Juan R. Sepich, Lucio M. Moreno Quintana, Arturo Enrique Sampay, Irineo Fernando Cruz, Claudio Martinez Payva, Hugo Wast, Dardo Corvalán Mendilaharse, Carlos Ibarguren, Haydée Frizzi de Longoni, José Luis Torres, Lisardo Zía, José María Castiñeira de Dios, Julio Ellena de la Sota, Luis Soler Cañas, Raúl de Ezeyza Monasterio, Manuel Galvez, Osvaldo Guglielmino, Hipólito J. Paz, Juan Oscar Ponferrada, Arturo Lopez Peña, Juan F. Giacobbe, Arturo Cancela, Julio César Avanza, Juan Zocchi, Pedro Juan Vignales y Armando Cascella, Arturo Jauretche y Leopoldo Marechal.

Duración: 2 minutos |

|

Ciudad estudiantil, taller escuela y hogares escuelas. |

|

Después de 1946, otro conjunto importante de trabajadores de la cultura se encolumnaron en el justicialismo así Homero Manzi, José Gabriel, Enrique Stieben, J.M. Fernández Unsain, Hernán Benitez, Jorge Perrone, Juan José Hernandez Arregui, José María Rosa, Guillermo House, Nicolás Olivari, César Tiempo, Eduardo M. Suarez Danero, Elías Castelnuovo, Enrique Puga Sabaté, Horacio Rega Molina, Miguel Angel Gomez, Angel María Vargas, Cátulo Castillo, Juan Carlos Clemente, Luis Alberto Murray, Vicente Trípoli, Ignacio Pirovano, Juan Bussolini, Rene Orsi, Alberto Vacarezza, Rafael Jijena Sánchez, Porfiro Zappa, María Granata Eguren, Alberto Ponce de León, Aurora Venturini, María Luisa Rubertino, Ennrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis Gorosito Heredia, Ennrique Pavón Pereira, Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, Julia Prilutzky Farny, Luis H. Velazquez, Rodolfo Puigros, Eduardo Astesano, Eduardo A. Azcuy, Alejandro de Isusi, Tomas de Lara, Ofelia Zuccoli Fidanza y Atilio Jorge Castelpoggi y otros más.