(2) La CGT y el Plan de lucha

En enero de 1963 los dirigentes gremiales habían logrado finalmente la organización de un Congreso normalizador donde se implementaría un Plan de lucha para lograr una serie de reivindicaciones políticas, sociales y económicas. Las mismas se impulsarían a través de un plan de lucha que contemplaba distintas etapas y culminaría con un plan de toma masivas de fábricas que alcanzarían los 11.000 establecimientos con la participación de 4 millones de obreros.

En ese marco de acción se iría destacando en las organizaciones gremiales un nuevo dirigente: Augusto Timoteo Vandor, quien al culminar el Plan de Lucha había alcanzado un gran grado de inserción y poder en la estructura gremial.

La fuerte expansión producida en ciertos sectores de la industria -metalurgia, automotriz, etc.- durante los años recientes, y especialmente bajo el gobierno de Frondizi, tuvo su reflejo en la composición del sindicalismo. La concentración obrera en grandes plantas industriales, el elevado número de afiliados relativamente bien remunerados y la relación con patronales de enorme poder económico, incrementó el peso burocrático en las estructuras sindicales.

Se gestó un gremialismo con fuerte poder de presión, más inclinado a la negociación de espacios políticos por parte de sus estamentos directivos que a canalizar las reivindicaciones de las bases. Era natural que así sucediera, pero esos sectores sindicales fueron tiñendo su accionar político con sus intereses profesionales, directamente vinculados a la continuidad del crecimiento industrial. Pronto desplegarían proyecto políticos independientes y a veces divergentes de los estipulados por el Gral. Perón desde Madrid.

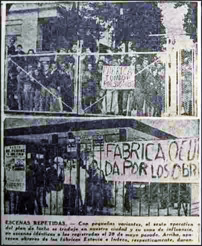

Figura 8:

El 19 de junio, El diario El Día trata en su tapa, la vuelta de las ocupaciones a la región platense..

No sería la primera ni la última vez que los dirigentes perdían el rumbo estratégico y se ponían en situación de competencia con los objetivos del movimiento nacional.

Como ya hemos mencionado anteriormente la organicidad de un movimiento revolucionario descansa fundamentalmente en la comprensión de los objetivos estratégicos del mismo.

El peronismo basaba su acción transformadora en la construcción de una democracia social que permitiera desarrollar un proceso de autodeterminación popular. Esta dinámica política solo podría ponerse en marcha con un mínimo de institucionalidad comunitaria expresada por ejemplo en una democracia formal liberal.

Desde ese marco democrático colonial se podrían aumentar los mecanismos de participación desde el estado, abriendo nuevos espacios donde el ciudadano no solamente debería elegir a los representantes responsables de la administración y legislación del mismo, sino además y fundamentalmente se podría integrar en una discusión colectiva sobre políticas nacionales en la acción de gobierno misma.

Poder decidir sobre políticas y no solamente sobre representantes, sería el único proceso que podría aumentar la conciencia comunitaria y afianzar la solidaridad nacional que permitiera una justicia social redistributiva mas digna.

Figura 10:

Chiste político: Pregunta el periodista: “Usted y su extraordinario copiloto, ¿Creen que llegarán hasta el final de la carrera?

La recuperación de este espacio de participación democrática inicial era fundamental para comenzar entonces el proceso de liberación nacional al cual el peronismo aspiraba.

El movimiento planteaba la recuperación del poder a través de una enorme insurrección popular, expresada en todos los frentes políticos que tendieran al debilitamiento del poder enemigo.

La heroica resistencia peronista de los primeros años, había abierto los espacios políticos que permitieron el gran triunfo popular del voto en blanco de las lecciones constituyentes de 1957.

Con ese caudal político el líder logró quebrar el frente conformado por la indignidad de la Revolución Libertadora, acompañando las ilusiones de los desarrollistas para incorporarlos luego de su fracaso al campo nacional.

Proscripto nuevamente ante el proceso eleccionario que promovió la democracia gorila de Illia, el movimiento apelaba nuevamente a la resistencia violenta a través de un plan de lucha modelo, que demostraba el alto grado de conciencia revolucionaria alcanzado por los trabajadores argentinos.

Si embargo, los dirigentes alentaban alternativas distintas. En el caso del vandorismo, el autor Daniel James la describió al expresar que “ Se trató de la creación de un movimiento político de base sindical, (...) Fundamentalmente, no pasaba de ser una elaboración conceptual de la posición de facto en que los gremios se encontraron a sí mismos después de 1955. Era la expresión del deseo de la mayoría de los líderes sindicales de establecerse como principal fuerza política representativa de los trabajadores argentinos, posición que debía ser negociada con otras fuerzas políticas y sociales. En este sentido, el vandorismo representaba la tentativa, ejecutada por la cúpula sindical de consolidarse e institucionalizar el poder político acumulado en mandos de ellos gracias a su posición como representantes de la mayoría de los trabajadores organizados y gracias a su papel como principal expresión legalizada del peronismo. ..”

Figura 12:

La policía reprime una manifestación de la Juventud Peronista, organizada en bienvenida al general De Gaulle.

Esta alternativa contaba sin embargo con una base ilusoria, que era suponer que los trabajadores -que eran sobre los que se sustentaba su poder- compartían estos objetivos.

Los dirigentes confundían el triunfo de su protagonismo coyuntural como proveniente de sus propias capacidades y no por estar al servicio de una estrategia liderada por Perón.

Pronto se darían cuenta de su error.