(4) La decisión popular

El 21 de diciembre de 1948 se dieron a conocer las cifras definitivas de las elecciones de convencionales constituyentes, realizadas el 5 del mismo mes: peronistas 1.590.634, radicales 834.436, comunistas 85.355, en blanco 180.000. Fueron las últimas elecciones nacionales sin voto femenino (aunque la ley 13.010 fue promulgada el 23-09-47, más de un año antes, no estaban aún confeccionados los padrones para las mujeres argentinas).

Figura 20:

El Presidente Perón votando el 5 de diciembre de 1948, en las

elecciones de convencionales constituyentes. Una multitud saluda al Presidente

Perón al salir de la votación de electores constituyentes.

Con estos resultados el Peronismo se adjudicó los 109 convencionales por la mayoría, correspondiéndoles los 49 restantes (minoría) a la Unión Cívica Radical. Los comicios se realizaron bajo las normas de la Ley Sáenz Peña.

Figura 21:

La Constitución también protegía los derechos de la familia de la seguridad social, de la cultura y la educación.

Entre los convencionales peronistas figuraban Carlos Vicente Aloé, Héctor J. Cámpora, Joaquín Díaz de Vivar, Carlos Arturo Juárez, Italo Argenitno Luder, Oscar Salvador Martini, Raúl Mendé, Domingo A. Mercante, Pablo Ramella, Angel Federico Robledo y Arturo Sampay (verdadero “padre intelectual” de la Reforma de 1949, con un papel comparable, en ese sentido, al de Alberdi en 1853). La U.C.R. —que como dijimos, se adjudicó los 49 miembros restantes de la totalidad de 158 (igual número que los Diputados Nacionales, con idéntica representación distrital según el artículo cuarto de la Ley 13.233)— llevó a la Convención, entre otros, a Emilio Donato del Carril, Gabriel del Mazo, Moisés Lebensohn, Anselmo Marini, Amílcar A. Mercader, Ataulfo Pérez Aznar y Carlos Sylvestri Begnis.

Figura 22:

También estaban amparados todos los derechos políticos: de reunión, elección directa, unificación de mandatos, de elegir y ser elegido sin proscripciones.

Como el artículo séptimo de la mencionada Ley 13.233 admitía la compatibilidad del cargo de convencional con el de “miembro de cualquiera de los poderes de la Nación”, se pueden apreciar gobernadores y legisladores entre los constituyentes (como Mercante y Cámpora).

El cónclave constituyente

Los 158 miembros de la Convención se reúnen por primera vez el 24 de enero de 1949 en sesión preparatoria, donde asume la presidencia provisional el Cmte. Alberto Teisaire (presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, y electo convencional por la Capital Federal), y la definitiva el Cnel. Domingo A. Mercante, convencional por la provincia de Buenos Aires (y, por entonces, Gobernador del primer Estado Argentino.

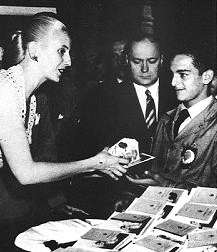

Figura 23:

Héctor Cámpora en el acto en que se hizo entrega al Museo de Luján

de objetos donados por la Fundación Eva Perón a la Convención Nacional

Constituyente en abril de 1949.

Eva Perón (abajo) entrega textos de la Constitución de 1949 a jóvenes

que habían participado en el torneo infantil "Evita" . El presidente

Perón con un flamante ejemplar de la nueva constitución.

El 27 de enero, el Presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, por invitación expresa de la Convención Constituyente, pronuncia, en sesión especial, el discurso inaugural, en el cual sostiene: “Estamos en este Recinto unidos espiritualmente en el anhelo de perfeccionar la magna idea de la libertad, que las desviaciones de la democracia liberal y su alejamiento de lo humano hicieron posible”. Toda una definición antológica de un proyecto Liberador en lo Institucional.

Duración:

5,39 minutos |

|

Elecciones de Constituyentes, traslado de Perón en carroza desde la Casa de Gobierno al Congreso de la Nación, jura de la nueva Constitución, festejos populares. |

|

La primera sesión ordinaria se verifica —como todas, en el Recinto de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional—, el 1º de febrero de 1949. La minoría impugnó la legitimidad de la Convocatoria, y en la tercera sesión ordinaria (sexta reunión, del 8 de marzo) retiró sus convencionales. No obstante, el Comité Nacional de la U.C.R., de acuerdo a un despacho del sector intransigente —y con la cerrada oposición de los “unionistas”, es decir los que seguían siendo partidarios de la ideología de la “Unión Democrática”, que el 24 de febrero de 1946 enfrentó comicialmente al General Perón—, resolvió autorizar a los legisladores radicales a jurar la Constitución sancionada en 1949, publicando tal decisión en el Boletín Nº 7 del Comité Nacional, de fecha 31 de mayo de 1949.

Se completaron cinco sesiones ordinarias (1º de febrero, 15 de febrero y 8/9, 10 y 11 de marzo), con 10 reuniones, además de las sesiones preparatoria y especial, ya mencionada, y una segunda sesión especial, el 16 de marzo de 1949, a la cual, por invitación de la Convención, concurrió el Presidente de la Nación para jurar la Reforma sancionada.

El programa nacional

Hasta aquí la historia en su faceta de crónica inapelable. Ahora debe complementarse con el análisis jurídico-político-social sobre la verdadera propuesta que la Carta Magna implica. Mucho hemos tenido oportunidad de escribir acerca de este tópico, y aún con la reiteración argumental queda mucho por decir y meditar.

Duración: 3:00 minutos |

|

17 de Octubre de 1949. Habla Eva Perón. |

|

Una constitución no es sino la consecuencia de una dada relación de fuerzas. Se sabe que el poder encarna la única instancia capaz de transformar la política en historia. Es decir, convertir un molde ideológico, una estructura de pensamiento, un camino filosófico, si se quiere, en los hechos concretos que informan el devenir temporal de hombres y pueblos. En tal marco, el gobierno no resulta más que la idoneidad administradora de ese poder (que puede ser propio o ajeno). Así, como lo afirmábamos al principio, el liberalismo que tomó el poder a partir del golpe dado en 1852 (Caseros) contra las fuerzas nacionales, impuso su programa como estadio superior e inamovible —convertido en una constelación de principios cuasi litúrgicos— por sobre el de los demás partidos. Ese “programa” no fue sino la Constitución de 1853, tan “sacramental” que solamente una “herejía” podría modificarla, pese a la supuesta permisividad de sus cláusulas.

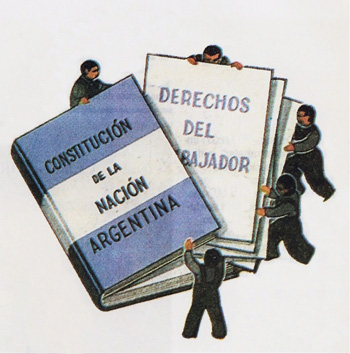

Figura 24:

La Constitución permitía a los argentinos ser dueños de su riqueza, al regirse la nacionalización de los servicios públicos, el comercio exterior y las fuentes de energía.

La Ley Fundamental es, lisa y llanamente, un proyecto de Nación, sustentado en una ideología y en determinadas relaciones de poder. Esos, y sólo esos, son sus componentes “sacros”. Y reconocerlo no es menoscabar, en absoluto, su potencialidad reguladora suprema en toda sociedad.

Discursos de Perón y Eva Perón,

1 de mayo de 1949.

Discurso de Eva Perón, 17 de Octubre de 1949.

Dercargar PDF

Simplemente, las realidades duelen en proporción a la magnitud del mito que se derrota y destierra con ellas. El Peronismo forjó, en 1949, su proyecto de Nación, desplazando al del liberalismo imperante hasta 1943. Así, de sencilla es la historia. Lo demás es, para decirlo técnicamente, “verso”.

Constitución de la Nación Argentina

Sancionada por la Convención Nacional

Constituyente el 11 de marzo de 1949.

Texto Completo

Dercargar PDF

Aquella Reforma —que aún hoy sigue siendo revolucionaria en el más puro y profundo sentido de la palabra— proporcionaba a los argentinos gozar de la plenitud de los derechos sociales (del trabajador, de la ancianidad, de la familia, de la seguridad social, de la cultura y la educación, etc.), políticos (de reunión, elección directa, unificación de mandatos, de elegir y ser elegido sin proscripciones), y humanos (habeas corpus, condena al delito de tortura, limitación de los efectos del estado de sitio, protección contra la discriminación racial, benignidad de la ley, contención de los “abusos de derechos”, etc.).

También les posibilitaba ser dueños de su riqueza (nacionalización de servicios públicos, comercio exterior y fuentes de energía), de su economía (limitación de los excesos y mal uso del derecho de propiedad, función social del capital, tierra para quien la trabaja, etc.), y de su propio destino (irrevocable decisión de constituir “una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”). Hasta la desocupación y la caída del salario real pasaban a ser hechos inconstitucionales, ya que el primer punto del Decálogo del Trabajador (art. 37) imponía el “derecho a trabajar”, y el segundo a la “retribución justa”.

En definitiva, no nos cansaremos de afirmarlo: una Constitución es, más que una ley fundamental, un verdadero proyecto de Nación. Y todo proceso revolucionario tiene su propio proyecto, en función del cual debe modificar el vigente. Este elemental criterio explica, por sí mismo, la Reforma de 1949.

La historia y el futuro

Hoy día, cuando repasamos aquella reforma, no podemos dejar de sorprendernos por sus avances sociales y su profunda filosofía humanista. Es posible que la técnica jurídica pueda agregarle algunos retoques progresistas, pero la Reforma en sí misma y el debate realizado en la Convención Constituyente representan piezas de antología, lo que no hace sino reafirmar que el proyecto peronista explicita la más importante concreción política del sentimiento cristiano y su concepción del hombre en la trayectoria histórica de un pueblo.

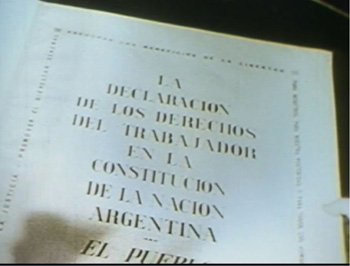

Figura 26:

Carátula de la nueva constitución referida a la declaración de

los derechos del trabajador.

La Reforma Constitucional de 1949 tiene, pues, por su planteo liberador, vigencia permanente. En todo momento proyecta la Nación hacia el futuro, precisamente porque fue una nueva y gran Nación, ámbito de un Pueblo feliz. Cuando el último de sus detractores no permanezca siquiera en el recuerdo, la Reforma Constitucional del Peronismo seguirá marcando rumbos revolucionarios, este su letra legalmente vigente o se encuentre viva en la memoria de su pueblo.