(5) Una revolución

El pueblo ganaba mejor, consumía más, tenía una mejor cobertura sanitaria y más acceso a la educación. Había, en suma, mayor cantidad de bienes y servicios disponibles y una mejor distribución de los mismos. El trabajo era más seguro y estable. La jubilación y las vacaciones pagas se habían extendido, garantizando la cobertura de la vejez y el descanso.

Figura 18:

La típica esclavitud con el personal doméstico fue desplazada por la mano de obra calificada de las fábricas. Operaria trabajando en la etapa final de producción de la Compañía General de Fósforos.

¿Era esto una revolución? La cuestión se ha discutido vastamente. No se habían modificado bruscamente las relaciones de la producción, no se había abolido la propiedad privada ni se habían expropiado empresas. Pero se procuró generar un desarrollo económico nacional, poniéndolo al servicio del pueblo.

¿Se había pecado de demagogia, de apresuramiento e imprevisión, al alentar hábitos de vida y de consumo propios de países económicamente más desarrollados? Muchas veces se ha afirmado que el peronismo modernizó excesivamente el país en lo social, sin producir suficientemente su transformación económica.

Debe decirse que esa transformación económica se inició como se pudo y de acuerdo a las condiciones y las relaciones de fuerza imperantes. Es cierto que hubo avances y retrocesos, pero decía Jauretche que hay quienes, por quererla “mejor”, no la tienen ni buena ni mala. Pero además no se trataba solamente de aspectos materiales, con ser éstos importantes. Había una nueva dignidad que traspasaba la vida de la clase trabajadora, y la revolución estaba en las conciencias. Esta el hecho de que el trabajador ya no se consideraba un inferior.

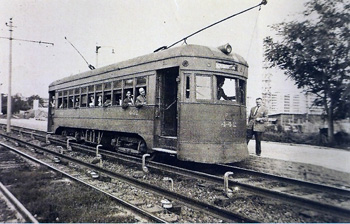

Figura 20:

El tranvía Lacroze, símbolo de la dinámica y cambiante sociedad argentina entre 1940 y 1950.

Se sabía en situación de dirigirse al patrón en pie de igualdad. De discutir su salario y sus condiciones de trabajo sin temor a represalia. En el seno mismo de la empresa, donde se materializa cotidianamente la relación laboral, la autoridad patronal —antes discrecional— estaba cuestionada porque el delegado, con la poderosa organización sindical como sustento, velaba por los intereses del obrero. Ya no había por qué tolerar atropellos de un capataz prepotente ni amenazas de despido arbitrario.

El mecanismo de la comisión interna constituía un ejercicio democrático sin precedentes, porque se elegía al compañero de tareas más apto, al que todos conocían. Así, la presencia sindical se hacía efectiva en el ámbito de la fábrica, asegurando y controlando el cumplimiento de los convenios.

Figura 21:

Los porteños veían invadidos sus lugares exclusivos por rostros morenos, con ropas de dudoso gusto pero con plata en los bolsillos.

Además, por primera vez la clase trabajadora tenía protagonismo político. Se sentía auténticamente partícipe y representada en un gobierno que percibía como el suyo. Hallaba en Perón la materialización de sus anhelos, y se lo reconocía con una adhesión que no por emotiva era menos racional.

Figura 22:

Una imagen de la vida familiar de los trabajadores. La foto del líder engalana el ambiente.

Esa conciencia de dignidad y protagonismo estaba llamada a perdurar en el sindicalismo y la clase trabajadora. Su lugar en la vida nacional quedaría incorporado como un dato de la realidad en la argentina post-peronista. Al punto que, después de 1955, ningún ensayo de política impopular dejaría de tropezar con su oposición.

Ningún intento de marginarla alcanzaría éxito total y ningún gobierno podría permitirse ignorarla. En tal medida había cristalizado, tanto su identidad política peronista como la autoconciencia de su poder.

Figura 23:

Junto con las corrientes migratorias internas, arribaron a Buenos Aires sus músicas y tonadas. Antonio Tormo, fue uno de los responsables de la introducción del Chamamé en la Capital.

Aún un autor poco favorable al peronismo como Felix Luna, admitirá al hacer el balance de ese proceso: “…dejaba a su país un saldo que puede discutirse en muchos aspectos, pero que incluía, innegablemente, el reconocimiento de la Justicia Social como un valor incorporado definitivamente a la conciencia nacional, un sentido de la vida colectiva más igualitario y digno y un rumbo hacia la independencia económica que aunque hubiera sufrido contramarchas, permanecía abierto como una vocación ya irrenunciable en el destino del país. Y en el terreno de los hechos concretos dejaba a la clase obrera con una clara idea de su poder, organizada en poderosos sindicatos comprometidos, desde luego, con los intereses de sus integrantes, pero también con el interés nacional, así como una industria experimentada que no permitiría el retroceso del país a la economía pastoril”.