(4) Se prepara el golpe

Sustentado en una escasa cuarta parte del electorado, el gobierno de Illia carece de representatividad. Sus orígenes no son legítimos y declama una democracia que no practica sino en sus aspectos formales, según ha quedado evidenciado con el viaje de Perón. Sin embargo, los radicales se obstinan en negar la realidad.

El presidente Illia se empecina en actuar como si fuera un gobernante legítimamente ungido y se refugia en una legalidad de la que carece.

Frondizi sabía que había llegado al gobierno a través de un acuerdo con otras fuerzas, que los votos que lo habían hecho presidente no eran propios y que su poder estaba condicionado.

Por eso, no vacilaba en pactar y hacer concesiones. Podía imputársele maquiavelismo, aún falta de dignidad, pero no irrealidad.

Illia, en cambio, no parecía comprender su situación. Con una limitadísima base electoral, se aisló en el poder sin buscar apoyo en otras fuerzas políticas, como si bastaran las de su partido. Deudor de los militares, a quienes debía su llegada al gobierno, los ignoró y pretendió confiarlos a su rol estrictamente profesional. Podía ser digno, pero no era realista.

Las fuerzas golpistas

Y el acuerdo crecía entre los sectores partidarios de una intervención militar. El vandorismo confiaba en los militares "nacionalistas", que sustituirían a la paralizante administración radical e impulsarían rápidamente el desarrollo industrial.

También suprimirían la política, con lo que Perón quedaría fuera de juego y el peronismo ejercería su representación a través de las grandes organizaciones sindicales, sobre las que Vandor consolidaba su dominio. Por lo demás, muchos dirigentes descreían de buena fe de la factibilidad del regreso de Perón. Y confiaban en la apertura de un nuevo ciclo de política nacional.

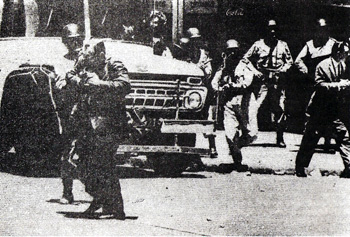

Figura 31:

Represión en la avenida de Mayo a empleados municipales, en la prolongada huelga de enero de 1966.

Después de todo, si un pronunciamiento militar había engendrado al peronismo, ¿por qué no creer en el silencioso general a quien todos adjudican inusuales virtudes de Conductor? Por otra parte, el de Illia era un gobierno nacido de la Proscripción del peronismo, y ejercido por un partido que había sido golpista en el 55'. Los sectores empresarios eran mas realistas e inmediatos en sus aspiraciones. La eficiencia de los militares sustituiría a la ineficiencia radical. El imperio de las leyes del mercado se restablecía, dejándose de lado los tímidos pero molestos intentos reguladores de Illia.

Por lo demás, muchos estaban aterrados con los recientes desbordes sindicales, así como con el triunfo peronista en las últimas elecciones. Los militares impondrían la disciplina laboral, que la demagogia y la pasividad del gobierno contribuían a quebrantar. El ejemplo de Brasil, donde las Fuerzas Armadas habían desplazado al gobierno populista de Goulart y encausado al país en un rápido proceso de crecimiento industrial con apertura al capital extranjero, los seducía.

Figura 33:

El público en la Plaza de Mayo, comenta las alternativas del golpe militar que desalojaba a Illia del poder.

Entre los militares había más de una línea. Predominaba el nacionalismo católico, que adhería a las doctrinas integristas, profesaba un anticomunismo furioso y descreía de los partidos políticos y el sistema parlamentarista, contaminados por la corrupción y la demagogia. A este grupo pertenecían el retirado Onganía y gran parte de las mandos que lo apoyaban. Pero también estaba en crecimiento una línea nacional de inspiración industrialista.

Estaba influida en parte por el desarrollismo, pero recogía la tradición del general Savio, de una economía nacional integrada. Representada en oficiales como el coronel Guglialmelli, profesor de la Escuela Superior de Guerra, reprochaba al radicalismo su visión económica agrarista.

Finalmente estaban los liberales, tanto los del sector azul -como el general Julio Alsogaray- como los colorados radiados de los mandos. Para ellos -en realidad para casi todos los militares- lo determinante era el riesgo cierto del regreso del peronismo al poder.

Figura 34:

Distintas viviendas de Perón en España. La primera, un Chalet de La Florida. Luego, edificio de la calle Doctor Arce 11 de Madrid, y finalmente la Quinta 17 de octubre vista desde los jardines del fondo de la residencia.

Esa posibilidad debía ser conjurada por un golpe, que colocara a las Fuerzas Armadas en el gobierno. El 18 de marzo de 1966, el Sindicato de Luz y Fuerza tributó un homenaje al coronel Jorge Leal, recién llegado de su expedición al Polo Sur.

Los generales Lanusse, Levingston y Pistarini asistieron a la sede del gremio reuniéndose allí con Vandor, Adairo, Cavalli, Rosendo García, Fernando Donaires y otros dirigentes. A la salida, Donaires manifestó: "En las 62, mejor dicho, entre la CGT y los militares, hay mas entendimiento de lo que se supone habitualmente". Muchos entendieron que a partir de ese momento, el acuerdo para el golpe estaba consolidado.

La preparación de la opinión pública

Nunca antes, un pronunciamiento militar había sido precedido de una campaña de preparación de la opinión pública tan intensa como la realizada en aquellos días.

En la prensa, además de los órganos tradicionalmente vinculados al empresariado, la campaña estaba liderada por dos semanarios políticos de novedosa diagramación y redactados por periodistas de primera línea.

Se trataba de Primera Plana y Confirmado, creados por Jacobo Timerman a solicitud de jefes militares azules. En el primero se destacaba como editorialista Mariano Grondona y se había lanzado en noviembre de 1962 como expresión de las corrientes frentistas. El segundo apareció en mayo de 1965 y entre sus columnistas habituales se contaban Rodolfo Martínez, Alvaro Alsogaray y Mariano Montemayor.

Ambas publicaciones recibían nutrida publicidad de grandes grupos empresarios, y dedicaban abundante espacio a ridiculizar la imagen del gobierno, remarcar su inmovilismo e ineficacia y fundamentar la caducidad del sistema político basado en la "partidocracia".

En contraposición, se exaltaba la figura de Onganía y el destino de grandeza que esperaba el país de la mano del impenetrable y adusto general. Montemayor escribía que "el país está para la gran solución nacional", ilustrando el artículo con una foto de Onganía. Grondona, por su parte, afirmaba que la Nación había encontrado "el Moisés que la llevaría a la Tierra Prometida".

Los medios empresarios embatían contra la política económica del gobierno, calificada de intervencionista y totalitaria, y la banca protestaba contra la acción de las cooperativas de crédito que recibían apoyo oficial, considerando que desarrollaban una "competencia desleal".

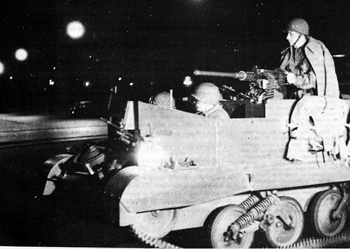

Figura 39:

Cerca de la medianoche del 27 de junio, tropas pertenecientes al Regimiento I, comandado por Julio Alsogaray rodean la Casa de Gobierno.

Las entidades patronales llegaron a incitar a la desobediencia civil, negándose a pagar los impuestos y las cargas sociales. En ese clima, y frente a un gobierno que parecía ajeno a todo, la opinión pública se acostumbró a la idea del golpe militar. Llegó a concebirlo como algo inevitable y aún deseable. La revista Confirmado se atrevió a proponer una fecha posible: el 1° de julio de 1966.