(3) El rechazo al “cabecita negra”

La desocupación rural y el incipiente desarrollo de la industria habían impulsado, desde mediados de la década del 30, la migración desde el interior hacia los centros urbanos. Ese proceso se aceleraría comprensiblemente con el ascenso de los salarios y las oportunidades de empleo, dando lugar a la difundida leyenda según la cual Perón habría propulsado el traslado de la población provinciana hacia Buenos Aires, con el fin de contar con una “masa de libre disponibilidad política” como base de sustentación.

Figura 8:

Imágenes imposibles para otra época. Los trabajadores irrumpían en la aristocrática Mar del Plata.

Dibujo de Medrano del almanaque Alpargatas.

La ciudad se fue poblando de rostros morenos, que llenaron sus fábricas y recalaron en sus alrededores. Al principio permanecieron segregados y silenciosos, confinados a las orillas. Pero el 17 de octubre del 45 fueron parte sustancial del pronunciamiento que alguien llamó —con desprecio racista— “aluvión zoológico”.

Allí llegaron al centro y a la vida política. Y llegaron para quedarse, por derecho propio.

El porteño entre sorprendido y temeroso, los bautizó con el mote desdeñoso de “cabecita negra”. Trasuntaba un sentimiento de despecho airado, de prevención ante lo que desconocía. Se sentía invadido por ese país ignorado: ¿Quiénes eran esos advenedizos que ahora aparecían por las calles céntricas “pisando fuerte”, con plata para gastar, ocupando los lugares que antes le eran exclusivos? La pequeña burguesía portuaria se encrespaba, olvidando —en muchos casos— sus orígenes cercanos de inmigrantes, no menos humildes.

La nueva vida

Además, los alrededores de la ciudad se poblaban de villas de emergencia, saldo inevitable y universal de todo proceso migratorio rural-urbano. El gobierno peronista encararía la construcción acelerada de viviendas, con lo que la mayor parte de aquellos alojamientos precarios tendrían un carácter transitorio —la gente se consideraba allí de paso—, a diferencia del carácter estable que adquirirían años después, cancelada la posibilidad de acceso a una vivienda más digna. Pero eso no impediría el “sano horror” de los porteños.

Figura 9:

La introducción del nylon revolucionó el mercado textil. La fotografía muestra una visita escolar a la fábrica “París”.

Y claro, la vida urbana —aun en una vivienda precaria— era un notorio ascenso para los hombres venidos de la miseria rural, muy diferente por cierto de la idealización bucólica de quienes la desconocían. Había trabajo mejor pago y menos duro. Horarios más cortos, hospital si hacía falta y escuela cercana para los hijos. Transportes rápidos y posibilidad de vida social intensa en comparación con la soledad de los lugares de origen.

Y el “cabecita negra” se hacía gregario, confraternizaba en el barrio o en la fábrica. Salía los sábados, venía al centro y el sueldo alcanzaba para ir a bailar y a comer una pizza. De pronto, los restaurantes y confiterías estaban llenos, los negocios también. El viejo cliente, molesto, debía esperar turno y los mozos y dependientes ya no mostraban la respetuosa reverencia de antaño. ¡Y el servicio doméstico!: las jóvenes ya no era mucamas dóciles, para todo servicio, porque ahora estaba la posibilidad de la fábrica. Y las que se quedan le hablan a la patrona de igual a igual, piden días francos y paga justa.

Los muchachos de familia obrera llegarán a la escuela técnica y ¡hasta la universidad! Ya ni a Mar del Plata se podrá ir, porque los hoteles gremiales llenarán de trabajadores la ciudad balnearia antes exclusiva. La tranquila ciudad veraniega de la oligarquía, con sus palacios de arquitectura europea como la Villa Ortiz Basualdo, ya no será la misma con la expansión del turismo social.

Figura 10:

Según la prensa opositora, Perón ordenó en 1947 su última “vaca gorda”.

Caricatura de Tristán.

Otro tanto ocurrirá en Córdoba. Los “cabecitas” en oleadas bulliciosas, van llenando los espacios de la ciudad. Se entremezclan con los porteños de clase media en las calles y los transportes, en las escuelas. La integración no será fácil, porque se trata de un desacomodamiento social donde los que se sienten en un escalón más arriba creen amenazada su condición y quieren apelar a los signos externos para mantenerla: el color de la tez, el habla (la tonada provinciana) o la vestimenta al principio colorida y pintoresca del “cabecita”, serán motivo de mofa y discriminación.

De esa percepción de invasión y alteración de la escala social, devendrá un resentimiento que se manifestará en el desprecio y la agresión: la leyenda del criollo “vago y malentretenido” será exhumada, por oposición al europeo trabajador y emprendedor.

Figura 11:

Otros de los pioneros de la música tradicional argentina: Andrés Chazarreta, maestro normal y director de escuela. Entre piezas originales y compilaciones, su obra suma más de 400 trabajos.

Se difundirá extensamente la anécdota de los villeros reubicados en monobloques que —apenas llegados al nuevo alojamiento— habrían procedido a levantar los pisos de parquet para hacer fuego con la madera, sembrar plantas en las bañeras y desmontar la broncería de los baños para venderla. La moraleja de esta historia —cuya veracidad jamás pudo comprobarse— era clara: resultaba inútil ofrecer mejores condiciones de vida a gente que era naturalmente —acaso racialmente— incapaz de apreciarlas.

Eran los argumentos justificadores del prejuicio. Es que se trataba de un corte profundo en el tejido social, que sólo el tiempo y la adaptación mutua irían cicatrizando, y no del todo. De allí derivará, en buena medida, la aversión de una parte de la clase media hacia un gobierno que también la beneficia, pues no deja de participar en esa situación de abundancia que amplía sus horizontes, antes limitados a vegetar en el empleo público.

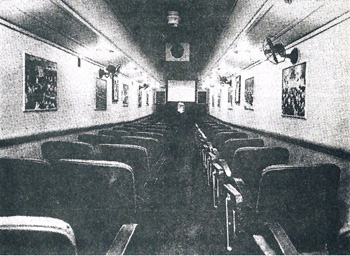

Figura 12:

El alto consumo permitía también el avance tecnológico de la Industria Nacional. Coche cine del tren El Capillense, construido totalmente en el país.

Claro, excusas no faltarán al principio para justificar el desdén. Porque para los más recientemente llegados no será fácil adaptarse a la vida urbana. Exigirá un aprendizaje. Los trabajadores veían crecer sus ingresos y modificaban sustancialmente sus hábitos de consumo, largo tiempo constreñidos por las remuneraciones antiguas y la inseguridad en el empleo, cuando no la desocupación. Ahora se lanzaban ávidos a un consumo impulsivo y a veces desordenado. Es que eran muchas las necesidades mal satisfechas. Después, poco a poco, con la adaptación, llegaría una administración más cuidadosa de los ingresos.

Otro tanto ocurriría con los hábitos de trabajo: la conciencia de la seguridad otorgada por las leyes, el sindicato, la estabilidad en el empleo, pudo provocar algunos abusos iniciales —como las inasistencias de los lunes, prolongando el descanso dominical— que pronto desaparecerían, a medida que el aumento de las necesidades exigía el “sobrante” inicial del salario.

Figura 13:

La política de altos ingresos, era consolidada políticamente por el pueblo, y sintetizada en una consigna contundente: PERON CUMPLE.

Es que, como dirá Jauretche, la educación viene con la mejor calidad de vida y no antes. Bien alimentado y arropado, el hombre aprende pronto a vivir y trabajar mejor. Y en eso, la alpargata tiene prelación sobre el libro.

El trabajador se irá acomodando a esa nueva situación de prosperidad material, como a las rutinas del trabajo industrial. El hombre del interior se asimilará al medio urbano y hasta la indumentaria se irá uniformando, perdiendo significación en la identificación de los distintos sectores sociales. La mucama en día franco lucirá vestidos a la moda, semejantes a los de la patrona. El mismo Perón podrá sorprenderse al notar —en 1948— la diferencia en la vestimenta de los dirigentes sindicales que lo visitan: “Antes venían de alpargatas. Ahora los veo con camisas de seda y buenos trajes…”. Esto será un aburguesamiento”, desde la óptica esquemática de ciertas izquierdas de la semicolonia, que cultivan el estereotipo de un obrero ataviado de eterno mameluco.

.jpg)